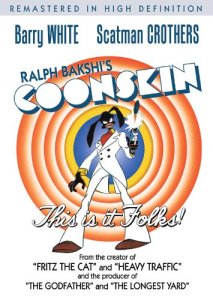

Aujourd’hui, nous allons achever notre série de trois articles dédiés à Coonskin de Ralph Bakshi. Comme nous l’avions d’ores et déjà dit les semaines précédentes, ce film, mélange d’animation sur celluloïd et de scènes en prises de vues réelles, est l’une des oeuvres animées les plus polémiques des années 1970 en raison de l’emploi souvent violent, que le réalisateur fait de l’imagerie traditionnelle des Noirs outre-Atlantique. Toutefois, il convient de préciser que le film auquel nous avons affaire n’est pas l’instigateur d’une telle réalité. En effet, il est un reflet, une peinture fidèle de l’époque troublée dans laquelle il s’inscrit, à savoir le milieu de la décennie 1970.

Un peu d’Histoire:

Outre un nombre impressionnant de références culturelles issues du folklore afro-américain, Coonskin fait également la part belle à un arrière-plan historique des plus fournis. En effet, la fin des années 1960 et le début des années 1970 font montre d’une actualité particulièrement foisonnante pour les populations noires Outre-Atlantique. Cette période est essentiellement marquée du sceau des « révolutions ». L’année 1965 est à cet égard l’une des plus dures pour l’Amérique noire; le 21 février Malcolm X, la figure marquante du radicalisme afro-américain est assassiné à Harlem. Au mois de Juillet, le président Lyndon Johnson – remplaçant de John F. Kennedy – autorise les bombardements au Nord-Vietnam, et renforce ainsi l’engagement américain dans le conflit, et, de fait, l’envoi de contingents de soldats noirs sur le champ de bataille.

Au mois d’août, les émeutes de Watts, quartier populaire de Los Angeles, font 34 morts.

C’est véritablement en 1965 que la rupture historique entre les afro-américains et les Etats-Unis a lieu, favorisant ainsi l’apparition de mouvements politiques radicaux, totalement opposés au pacifisme et à la non-violence de Martin Luther King. Le Black Panther Party for Self-Defense est l’un d’entre eux. Créé à Oakland en 1966 par deux étudiants, Huey Percy Newton et Bobby Seale , le Parti se veut révolutionnaire, jeune, actif, et aux méthodes d’organisation inspirées du marxisme-léninisme. Pour beaucoup de

jeunes noirs qui ne se retrouvaient plus dans la non-violence de Martin Luther King, le Parti symbolisait leurs espoirs, leurs soif de révolution et leur attentes envers une Amérique qui ne les avait que trop souvent déçus… . Quelques dix ans plus tard, le Parti est officiellement dissout. Cependant, Coonskin illustre avec amertume cet esprit de désillusion qui poussait certains à se tourner vers le radicalisme noir. Dans une scène, une allégorie de l’Amérique placée sous la forme de Miss America se laisse courtiser par un Noir qui espère profiter des attributs plantureux de la jeune femme. Celle-ci le jette alors à terre et le roue de coups de pieds, de poings à tel point qu’il se retrouve blessé et le visage en sang. Il articule alors ces quelques mots:

« I should have fucked her when I had the chance »

Un peu plus tard, le même jeune noir reviendra à la charge auprès de Miss America. Il est cette fois-ci vêtu de l’uniforme du Black Panther Party et est armé. Miss America capitule alors pour mieux le duper; elle l’assassine à l’aide d’une arme soigneusement dissimulée dans son entrejambe.

Le constat de Ralph Bakshi quant à l’attitude de l’Amérique envers les Noirs s’exprime à travers ces deux séquences: poussés à bout par des injustices répétées, ils n’ont d’autre choix que de rejoindre les rangs de la révolution pour réclamer leur dû…qu’ils n’obtiendront finalement jamais. Une autre séquence du film fait directement appel à un épisode plus ancien de l’Histoire afro-américaine. Durant cette dernière, c’est un personnage de « Good Old Darky » / « bon vieux Nègre » , visiblement inspiré des personnages issus des spectacles « Blackface » qui refuse de se soumettre à Miss America. Elle prononce les mots suivants à demi-voix:

« Help ! Rape ! » / « Au secours ! Au viol ! »

Le Good Old Darky est alors immédiatement pendu… .

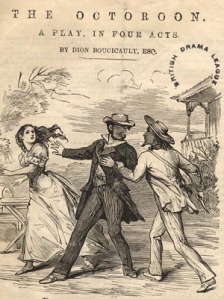

Cette séquence fait directement écho à une peur latente depuis les débuts de l’esclavage aux Etats-Unis: la crainte du viol et de la désacralisation de la sexualité de la femme blanche par l’homme noir. Cet état de fait, analysé par Joël Michel dans son ouvrage « Le lynchage aux Etats-Unis », a

conduit la société américaine bien-pensante a nourrir une véritable névrose vis-à-vis de la « miscegenation » (que l’on pourrait traduire par « métissage » ou « mélange ») et de tout contact entre une sexualité réputée avilissante – celle de l’homme noir – et une autre, immaculée – celle de la femme blanche sudiste, véritable pilier auquel incombe la tâche de préservation de la pureté raciale. Ainsi, ce ne sont pas moins de 4782 cas de lynchages qui ont été relevés entre 1925 et 1952 dans les états du Sud; une écrasante majorité d’entre eux étant liés à des motifs d’ordre sexuel portant atteinte à la pureté et à l’honneur de la femme blanche et donc, par extension, à l’ordre établi qui voulait qu’un « bon » Noir « reste à sa place ». Par cette séquence, Bakshi pose implicitement la question de la mémoire de cette période post-esclavagiste (également appelée la « Reconstruction »), et appelle à ne pas tomber dans un romantisme exacerbé quant à la vision du « bon vieux Sud » véhiculé par les romans de plantation comme « Autant en emporte le vent » ou « La case de l’Oncle Tom« .

Les personnages de Coonskin sont bien loin de ces considérations passéistes envers la  situation des Noirs du Sud et ceux des grandes agglomérations du Nord; ils sont directement en phase avec les préoccupations de leur époque: chômage, taux de pauvreté grandissant, brutalités policières (cf. le personnage de Mannigan, flic corrompu raciste et homophobe) et désertion des centres-villes par les populations blanches pour les suburbs, banlieues huppées. Toutefois, la formation effective des ghettos urbains et la dégradation des conditions de vie dans ceux-ci se double également dans les années 1970 de l’apparition d’une culture populaire matérialisée par les cinémas grindhouses, les films underground et l’émergence de formes

situation des Noirs du Sud et ceux des grandes agglomérations du Nord; ils sont directement en phase avec les préoccupations de leur époque: chômage, taux de pauvreté grandissant, brutalités policières (cf. le personnage de Mannigan, flic corrompu raciste et homophobe) et désertion des centres-villes par les populations blanches pour les suburbs, banlieues huppées. Toutefois, la formation effective des ghettos urbains et la dégradation des conditions de vie dans ceux-ci se double également dans les années 1970 de l’apparition d’une culture populaire matérialisée par les cinémas grindhouses, les films underground et l’émergence de formes

musicales particulières qui donneront naissance au fameux RAP, Rythm And Poetry à la fin de la décennie. Et c’est très justement cette subculture mal-aimée des élites intellectuelles et artistiques que Ralph Bakshi s’est plu à magnifier et à valoriser le temps de Coonskin.

That’s NOT All, folks !!

© droits déposés. Les articles présents sur ce blog sont la propriété intellectuelle de leur auteur. En cas de citations, mentionner l’URL du lien.